北理工物理学院在高温超导的磁通研究中取得进展

2024年06月06日

第二类超导体在一定外磁场下会形成量子化的磁通涡旋,这些涡旋对超导体的输运性质有着深刻影响。最近,北京理工大学物理学院姚裕贵教授团队乔佳斌副研究员与清华大学物理系的张定/薛其坤研究团队在超薄高温超导铜氧化物中,系统研究了磁通涡旋的热激活行为和能斯特效应,发现涡旋对应的熵与超流密度的指数关系。该研究成果以“超薄欠掺杂铋锶钙铜氧超导的涡旋熵和超导涨落“(Vortex entropy and superconducting fluctuations in ultrathin underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+x superconductor)为题在线发表在2024年6月6日的《自然·通讯》(Nature Communications)上。

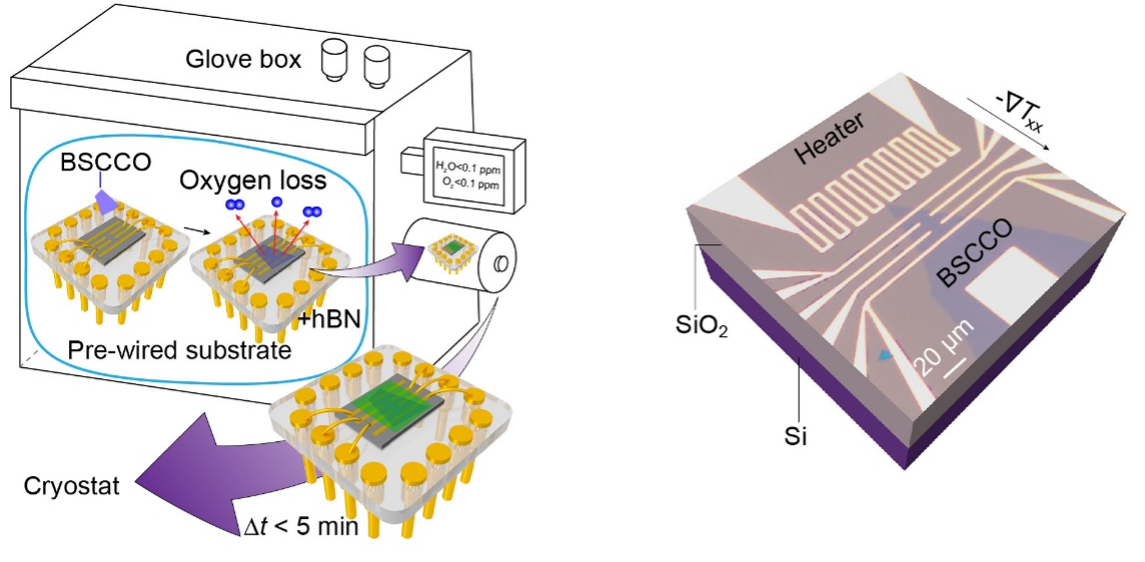

图1 样品制备的流程图和器件细节展示。

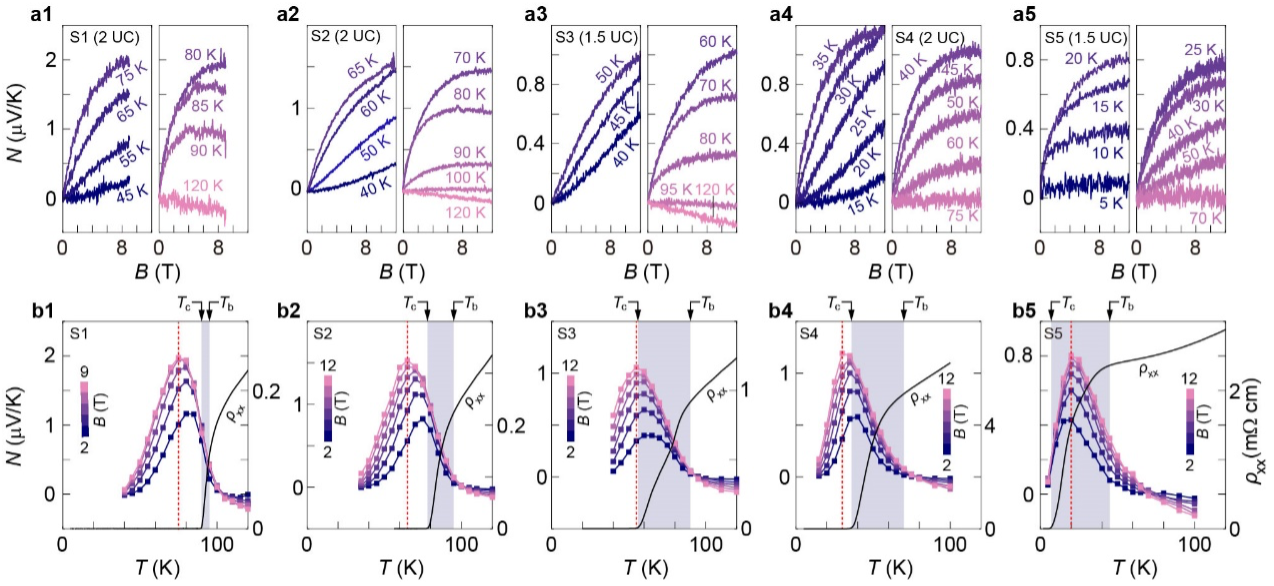

在最新的研究中,研究团队制备了仅有1.5到2个单元胞厚度的铜氧化物薄膜,其超导转变温度由最佳掺杂(超导转变温度Tc~90 K)一直延伸到了极其欠掺杂的区间(Tc~7 K)。在这些具有高均匀性的样品中,研究团队不仅开展了磁场下电输运测量,还进行了能斯特效应的研究。实验发现,超薄样品的磁通涡旋具有与厚层材料显著不同的的热激活行为,反映出维度降低带来的影响。借助这一特性,研究团队定量提取了超流密度这一基本参数,验证了它与超导转变温度间的线性关系。通过系统性的能斯特效应和磁电阻联合测量,研究团队还测定出了磁通涡旋的熵值。实验发现,涡旋熵由最佳掺杂时的2kB(kB为玻尔兹曼常数)减少到了欠掺杂时的0.002kB。这一显著下降过程偏离了当前理论所预期的基本恒定的行为,说明人们对磁通涡旋的理解还不完善。结合超流密度与Tc的线性关系,研究团队提出涡旋熵随超流密度下降而指数衰减,该定量关系为建立起完备的磁通动力学理论提供了重要信息。

图2 实验测量得到的超薄铜氧化物样品中的能斯特信号。

文章的第一作者为清华大学物理系2018级博士生胡塾绪,通讯作者为北京理工大学物理学院乔佳斌副研究员、清华大学物理系薛其坤教授和张定副教授。文章的合作者还包括美国布鲁克海文国家实验室的Genda Gu教授。该工作得到了国家科技部、国家自然科学基金委、北京理工大学青年教师学术启动计划等项目的支持。

>> 原文链接